�u�䂤�����s ���烍�[���̋����������Ă��������v

�u�X�ǂ̋��烍�[���͂ǂ��Ȃ��Ă��܂����H�v

�u�䂤�����s�ɋ��烍�[���͖����̂ł����H�v

���X�D�D�D���̂悤�ɖ���邱�Ƃ���������܂��B���܁A�䂤�����s�i�X�ǁj�ɂ͋��烍�[��������ɋ߂��ݕt�����x�⋳�烍�[���̑㗝�Ɩ�������܂���B

����́A�䂤�����s�̋��烍�[���ɂ��āA����܂ł̌o�܂Ȃǂ��܂߂āA�܂Ƃ߂Ă��`�����܂��B�܂��u�䂤�����s�͕��ʂ̋�s�Ƃ��Ȃ��Ȃ̂��v���邢���u�������Ƃ���Ή����Ⴄ�̂��v�Ȃǂ䂤�����s�̓����Ȃǂ����킹�Čf�ڂ��Ă��܂��B

-->

�X�ǂ̋��烍�[���A���͂ǂ��Ȃ��Ă���́H

�ȑO�͂䂤�����s�ɂ́u����ϗ��X�֒����v�̗a���҂�Ώۂɂ����u�X������ݕt�v�Ƃ������x������܂������A���͂���܂���B����19�N�i2007�N�j10�������u����ϗ������v�̎�t���I�����Ă��܂��B

���ɏI�����Ă���u�X������ݕt�v�ł����A�ǂ̂悤�ȓ��e�ł����������A�U�肩�����ĐG��Ă����܂��傤�B

���{������Z�����i�����͍����������Z���ɁB2008�N10���ڍs�j�������ʑݕt�͌��݂��u���̋��烍�[���v�Ƃ��Ēm���A�����̕������p���Ă��܂��B�ȑO�́u���̋��烍�[���v�ɂ́u�����ʑݕt�v�̂ق����u�X������ݕt�v��u�N������ݕt�v�Ƃ������x���������̂ł��B

�����u�X������ݕt�v��������u�X�ǂ̋��烍�[���v�Ƃ��Ă������̂ł��B�䂤�����s�A�X�ǂ̑����Ő\�����݂��ł��A�Ɨ��s���@�l�X�֒����E�ȈՐ����ی��Ǘ��@�\�����ɂֈ�������Ƃ����`�Ԃł����B

�u�X������ݕt�v�͗X�ǂ́u����ϗ��X�֒����v�����Ă���l���ΏۂŁA�Z���z�͋���ϗ��X�֒����̐ϗ����͈͈ȓ��A�w��1�l�ɂ��ō�200���~�܂ŁA�ƂȂ��Ă��܂����B

���т̔N�������͂Ȃ��A�u�����ʑݕt�v��u�N������ݕt�v�ƕ��p���Ď�鎖���ł����̂ł��B���́u�X������ݕt�v���u�N������ݕt*�v�����ɂ���܂���B�u���̋��烍�[���v�Ƃ����u�����ʑݕt�v�̂����ƂȂ��Ă��܂��B�@�@

*�N������ݕt:�N�������҂��Z����\�����߂���̂ŁA�����N�������ҁi�[�t�ϊ���10�N�ȏ�j�͊w��1�l�ɂ�50���~�A�����N�������ҁi��������10�N�ȏ�j�͊w��1�l�ɂ�100���~�����x�z�ƂȂ��Ă��܂����B������Ë@�\�i���N�������^�p����j�����ɂֈ�������Ƃ������̂ł������A

���݂͂��̐��x�͗��p�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�䂤�����s�Ƒ��s�̋��烍�[���A��g��������܂�

2008�N�i����20�N�j5�����䂤�����s�̓X���K��s�ƒ�g���l�������[���̐\���ݎ�t�����͂��߂܂����B�䂤�����s���㗝�Ǝ҂ƂȂ��ăX���K��s�̃��[�����i��}������Ƃ������̂ł��B

�X���K��s�ɂ́w���q�H�x�Ƃ���7�^�C�v�̖ړI�^�t���[���[��������A���̂ЂƂɁw����v�����x������܂����B���̏��i��S���̂䂤�����s�i�X�ǁj�ŃX���K��̑㗝�X�Ƃ��Ĉ����n�߂܂����B

�����́w���q�H�x�T�v

���� �i ���F�t���[���[�����q�H�u�ړI�^�v�u����v�����v

���g�r�F���玑���i�c�t�������w�܂ł̓��w���E���Ɨ��E���ޔ�p���j

���Z�����z�F�P�O���~�ȏ�A�T�O�O���~�ȓ�

�����ԁF�U�����ȏ�V�N�ȓ�

�������F�Œ�����̂�5.500 %�i����23�N5�����_�j

���ԍϕ��@�F�@�����ϓ��ԍ�

���o�T�F���i�E�T�[�r�X�̂��Љ�u�䂤�����s�@�f�B�X�N���[�W���[���@2015�v���

https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/financial/pdf/2015_06.pdf

2018�N10���ɁA�X���K��s�͋��Z������6�����Ԃ̈ꕔ�Ɩ���~�̍s�����������܂����B�����p�s���Y�̕s�K�ؗZ�����ɂ����̂ł��B��������䂤�����s�̓X���K��s�̔}��Ɩ����������~���邱�ƂɎ���܂����B

���̌�2019�N6��28���������āA�䂤�����s�̓X���K��s�Ƃ̋Ɩ���g���������܂����B

�䂤�����s�͐V�Z��[�����n�߂܂����I���烍�[���́H

2019�N(�ߘa���N)�䂤�����s�̓\�j�[��s�ƒ�g���A10��1������\�j�[��s�̏Z��[���}��Ɩ���S���̂䂤�����s���c�X41�X�܁i�X�ǁj�ŊJ�n���܂����B

◉�\�j�[��s�ɂ͂��̎��A�ړI�ʃ��[���̒��ɋ��烍�[���i�Z�����z10���~�ȏ�500���~�ȉ��j������܂������A�䂤�����s�̓\�j�[��u���烍�[���v�̔}��͍s���܂���ł����B�i2021�N1�����݁A�\�j�[��s���̂��u���烍�[���v���܂ޖړI�ʃ��[���̎�t���~���Ă��܂��B�j

◉�䂤�����s��2020�N(�ߘa2�N)3��2������V����s��������s�Ƃ���Z��[���}��Ɩ����J�n���Ă��܂��B�V����s�ɂ͋��烍�[���͂���܂���B�V���O���[�v�̐M�̉�ЁE�A�v���X�ɂ͖ړI�ʃ��[���́y����v�����z������܂����A�䂤�����s�ł͊ւ�肪����܂���B

◉�܂����̎��_�ł͒��ڂ̗Z�����ł��Ȃ��䂤�����s���A�\�j�[��s�ƐV����s���s�̏Z��[���}������邱�ƂŁA�萔�����擾�ł�����@�ł����B�\�j�[��s�͉��R����������r�I������A�V����s�͎����萔���������Ȃǂ̓������������Ă��܂����B

�y���Ƃ���t�������z

�䂤�����s�̏Z��[���u�t���b�g 35�v�i�y�ё��Q�ی� ��W�Ɩ��j��2021 �N 5 �� 6 ���i�j����戵�����J�n���Ă��܂��B�i�����݉z�ɂ��ݕt�Ɩ��������̊J�n���Ă��܂��j

◉2020�N(�ߘa2�N)12��23�����䂤�����s�́A�Z��[���u�t���b�g35*�v�ڎ戵�����߂ɁA���Z���Ƒ����ȂɔF�\�����s���܂����B�����Ɂu���Q�ی��㗝�X�Ɩ�**�v�A�u�����݂��z���T�[�r�X***�v�@�����\�����Ă��܂��B�F�����A2021�N(�ߘa3�N)5���ȍ~�̑��������̊J�n��ژ_��ł��܂��B

�u�t���b�g35*�v�́A�Z����Z�x���@�\�����Ԃ̋��Z�@�ւƘA�g���Ď�舵���Ă���Z��[���ł��B�Œ�35�N�ԁA�Œ�����ł̗Z�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�u���Q�ی��㗝�X�Ɩ�**�v�͏Z��[���u�t���b�g35�v���������Ƃɕt�����āA�Еی��i�n�k�ی����܂ށj�Ȃǂ���舵�����Ƃ��K�v�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��傤�B

�u�����݂��z���T�[�r�X***�v�͗Ⴆ�Ό��������̈������Ƃ��ȂǂŌ����c�����s���ɂȂ����Ƃ��Ɏ����I�ɑ݂��t����U�[�r�X�ł��B�䂤�����s�̓X���K��s�Ƃ̒�g��2019�N�Ɂu�����݂��z���T�[�r�X�v���n�߂�\�肪�������̂ł����A�X���K��Ƃɒ�g���Ȃ��Ȃ�A�Ǝ��ɔF�\�����邱�ƂƂȂ�܂����B

◉�Z��[���u�t���b�g35�v���F�����A�䂤�����s�Ƃ��Ă̓��[���̐R���Ɩ������߂Ď��O�ōs�����ƂɂȂ�܂��B���ԋ�s�Ƃ��Ă̌`�Ԃ�Ɩ�������ɐi��ł������ƂɂȂ�̂ł��傤�B����Ȃ�ƁA�䂤�����s�ɒ�����̋��烍�[����]�ސ������Ȃ��炸����̂ł����A���炭�͖����̂悤�ł��ˁB

�䂤�����s�́A�ӂ��̋�s�Ƃ������́H

�O�ɂ��G��܂������A�X��3����*�̖��c���ɂƂ��Ȃ��A������Ђ䂤�����s�����������̂�2007�N�i��19�N�j10��1���ł����B�����́u���{�X���O���[�v�������v�ɂ͗X�����c���𐄂��i�߂�����Y���o�Ȃ��܂������A������b�͈��{�W�O�i��1���j���ւĕ��c�N�v�ɂȂ��Ă��܂����B���{�X���̐���P������В��A���c���瑍����b�i2021�N1�����݂̓��{�X���В��j����o�Ȃ��Ă��܂��B

�X��3����*:�u���{�X�����Ёv���s�Ȃ��Ă����u�X�ցv�A�u�X�֒����v�A�u�ȈՐ����ی��v�̂R�̎��ƁB�@���݂͓��{�X���O���[�v�e�Ђ��s���B

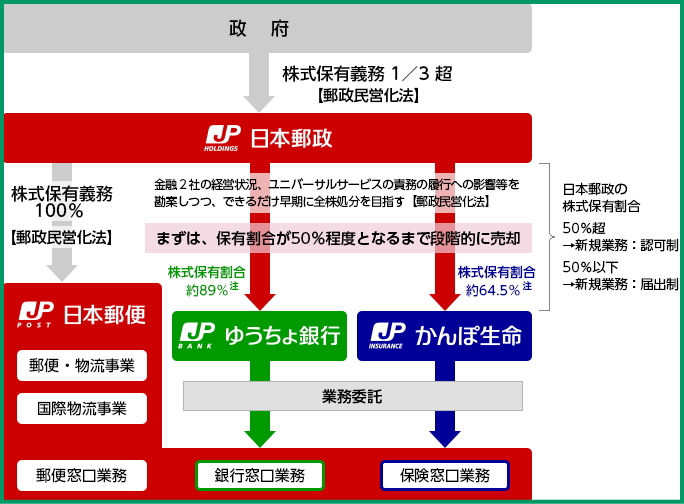

���E���{�X�����Ђ��玖�Ƃ������p�������{�X���O���[�v�����{�X��������Ђ����̎P��3�Ђ̎���������ƂȂ��č\������Ă��܂��B�A���q��Ђ�2�S���\�Ђ���܂��B

�����{�X���O���[�v�@��Бg�D�Ǝ��Ɠ��e

- ���{�X���������:�O���[�v�S�̂̌o�c�헪����

- ���{�X�֊������:�X�Ɩ��A��s�����Ɩ��A�ی������Ɩ��A�����E���ە����ƁA�s���Y�ƁA���̋ƂȂ�

- ������Ђ䂤�����s:��s��

- ������Ђ���ې����ی�:�����ی���

�䂤�����s�̃T�C�g���u���{�X���O���[�v�ɂ�����ʒu�Â��v�Ƃ����y�[�W�����莟�̐}���ڂ��Ă��܂��B

�o�T:https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/investor/ir_inv_aboutus.html

�䂤�����s�̑����Ɩ��͓��{�X���Ɉϑ����Ă��܂�����X�ǂɂ���܂�.

���{�X�ւ�䂤�����s�̐e��Ђł������{�X��������Ђ͓��{�X���̊���100%�A�䂤�����s��89%�̊���������ۗL���Ă��܂��B�i�䂤�����s�ɑ���ۗL������50%���x�ƂȂ�܂Œi�K�I�ɔ��p�j

https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/investor/ir_inv_aboutus.html

�����āA���{�X���̊����́A����1/3�ȏ�̊�������{���{���ۗL���邱�Ƃɖ@�Ō��߂��Ă��܂��B���c�����ꖯ�ԋ��Z�@�ւƂ��Ċ�����Ђ䂤�����s�ɂȂ�܂������A��̐}�Ɍ�����悤�ɁA�܂����{�Ɛ[���֘A������̂ł��ˁB

�䂤�����s�̓������āB�B�B

���{���X�֒������Ƃ͋ߑ�X���x�Ɠ���1875�N�i����8�N�j�̑n���ł��B�u�ߑ�X���x�͗X���x�̕��v�Ƃ����O�� ��(�܂����� �Ђ���)��ɂ���ē�������܂����B�O���͒����̂��߉p���ɓn��A�X�ǂ͗X�ւ����ł͂Ȃ��A�בցE�����Ɩ����s���Ă��邱�Ƃ�m��A���{�ɂ�������܂��B

���ԋ��Z�@�ւ��ł���܂��u�����v�Ƃ͗X�֒������w���ꂾ�����̂ł��B1880�N(����13�N)�ɖ��ԋ�s�Ƃ̍���������邽���u�w���ǒ����v�Ƃ������̂ɂȂ�܂����B

�����̗X�ǂ͉w����(�G�L�e�C�L���N)�Ƃ������̂ł����B1885�N�i����18�N�j���M���i�e�C�V���V���E�j�������A1887�N(����20�N)�u�X�֒����a�������v�Ɖ�������܂����B

�u�X�֒����v�Ƃ������̂�1891�N(����24�N)����ł��B�i�X�֒������̐���j��2�������1949�N�i���a24�N�j���M�Ȃ��p�~�����X�����ƂȂ�܂��B�����Ă����m�̂Ƃ���2007�N�̗X�����c���ƂȂ�܂����B

���c���ɂȂ�܂ł������������j������܂��B�䂤�����s�ƂȂ������ł��X�֒������ォ��Â��Ă�������Ƃ����܂����A���̖��ԋ��Z�@�ւ̒����Ƃ͈قȂ�_���������c���Ă��܂��B��

�䂤�����s�a����́A���������H

�X�֒����̎��ォ���a���邱�Ƃ��ł�����z�ɂ͏�������߂��Ă��܂����B�n�ݎ��́u�N�ԑ��z�������킹��500�~�v�ł����B���ꂪ���X�ɒi�K�I�Ɉ����グ���A1992�N(����4�N)�ɂ͏��1000���~�ɂȂ�܂����B

�䂤�����s�ڍs���2016�N�ɂ�1,300���~(���c���O�̒�������Ƃ䂤�����s�̎���Ƃ̍��Z�B�ʏ풙���ƒ���������̍��v)�ɂȂ�A

2019�N����́A�ʏ풙����1,300���~�A�����������1,300���~�B���v��2,600���~�ƂȂ��Ă��܂��B

| ���i�� | ���x�z |

|---|---|

|

�ʏ풙�� |

1,300���~ |

|

��������� |

1,300���~ |

| ���`�����e�� | ���킹��550���~ |

| �U�����i�U�֒����j | �a�����x�z�͂Ȃ� |

�o�T�Fhttps://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/press/2019/pdf/pr190313.pdf

���x�z���������ꍇ�͂ǂ��Ȃ邩�Ƃ����܂��ƁA�M�҂͌o�����������܂���B(��)

���x�z���߂���������ƁA�ȑO�̌��Ђ̎���ɂ́A���Ђ���ʒm������1�����ȓ��ɗa���҂����z�i���߁j�����Ȃ������ꍇ�ɂ́A���x�z�ȓ��ɂȂ�悤�A�a�����ꂽ�����̈ꕔ�œ��{���̋����w�����s���邱�Ƃ��������A�����ł��B���܂́A�䂤�����s�̃T�C�g�Ɏ��̂悤�ɏ�����Ă��܂����B

�a�����x�z�ȓ��ƂȂ�悤�A�����߂��܂��̓I�[�g�X�E�B���O��z�i�ʏ풙���̂����p�̏���z�j�̕ύX�����Ă��������܂��B

���a�����x�z�i�ʏ풙���F1,300���~�A����������F1,300���~�j�����܂܂ƂȂ��Ă���ꍇ�́A�a�����x�z�ȓ��ƂȂ�悤�A���s�ɂăI�[�g�X�E�B���O��z�i�ʏ풙���̂����p�̏���z�j��ύX�܂��͖��c����ɂ��a���肵��������̒����A�ʏ풙������ђʏ풙�~�������߂��̂����A�������ߏ؏��i�����j�s���Ă��q���܂ɂ����肷�邱�Ƃ�����܂��B�o�T�F https://faq.jp-bank.japanpost.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=792

�䂤�����s�̗a�����x�z�̐ݒ�́A�X�������c���������ォ���u���ԋ��Z�@�ւ̋Ɩ����������Ȃ����߁v�̐��x�Ƃ����Ă��܂����B���c�����ꂻ�̊z�͏��X�Ɉ����グ���Ă��܂����A���ԋ��Z�@�ւ���́u�a�����䂤�����s�ɗ��o���邨���ꂪ����A���ƈ����ɂȂ���v�Ɣ����̐�������悤�ł�

�Q�l�F�X�����c�����l���閯�ԋ��Z�@�ւ̉�@��������https://www.zenginkyo.or.jp/news/2018/n9417/

�a�����x�z�̐��x�͂ӂ��̋�s�ɂ͂���܂���B���������ԋ��Z�@�ւƂ䂤�����s�͑傫���قȂ�܂��B

�䂤�����s�͑S����s����ɉ������Ă���H

���{�̂قƂ�ǂ̋�s���������Ă���u��ʎВc�@�l�S����s�����v(�S�⋦)�Ƃ����g�D������܂��B�s�s��s��n����s�͂������A�Z�u����s��_�ђ������ɂȂǂ�������ł��B�͂����āA�䂤�����s�͑S����s����ɉ������Ă���̂ł��傤���B

���́A���������̂䂤�����s�͉�����F�߂��܂���ł����B���c���Ȃ����Ƃ͂��������͂܂����{��100%�����Ă��܂�������A���c��Ƃł���A�Ƃ���Ă��܂����B

2011�N(����23�N)�Ɂu�������v�Ƃ��ĉ������܂����B�u�������v�́u������ł̈ӎv����ɂ͎Q���ł��Ȃ��v�Ƃ���Ă��܂��B�܂����S�ɖ��ԂƂ͊Ř�Ă��Ȃ��悤�ł��B

������ЂɂȂ����Ƃ͂����A�䂤�����s�̎�������ЁE���{�X���̊����͓��{���{��1/3�ȏ�ۗL����Ɗ��ɐ������܂����B���̂����肪�A�܂����{�̌�낾�Ă�����Ƃ�����䂦��ł��傤�B

�䂤�����s�́A�ӂ��̋�s�Ƃ��Ȃ��H

���Ԃ̋�s���a���ی����x�ɉ������Ă��܂��B�a���ی����x�́A���Z�@�ւ��j�]���ėa�����̕����߂����ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�����z��ی삷��Ƃ����ی����x�ł��B

�a���ی����x�͂䂤�����s���������Ă��܂��B���Z�@�ւɗa���Ă���a�����u���{1,000���~�܂łƔj�]���܂ł̗������v���ی삳��܂��B�i�����a������������̈������Ƃ������ŗ����̂��Ȃ����ʗa���Ȃǂ́A�S�z�ی삳��܂��j

�䂤�����s�̗a���ی����x�ɂ��ی�́A���ʂ̋�s�Ƃ܂����������ł��B1�l���{1,000���~�܂łƂ��̗��������ی삳��܂��B

�䂤�����s�E�a���ی��Ώۏ��i�ƕی�͈̔�

| �a�����̕��� | �䂤�����s�̊Y�����i | �ی�͈̔� |

|---|---|---|

|

���ϗp�a���i��1�j |

�U�����i�U�֒����j | �S�z�ی� |

| ��ʗa���� |

�ʏ풙���A�ʏ풙�~�����A��������e��A |

���Z���Č��{1,000���~�܂łƂ��̗������i��2�j���ی삳���B |

�i��1�j�u�������A�v�������A���σT�[�r�X��ł��邱�Ɓv�Ƃ���3�v�������a���ł�

�o�T(����);https://www.jp-bank.japanpost.jp/yokinhoken/ykhk_index.html

�䂤�����s�̗a���ی�͐��{�ł͂Ȃ��A���܂͗a���ی��@�\�ł�����A���̓_�͂ӂ��̋�s�Ɠ����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B

�u�a���v�͂Ȃ����u�����v�Ȃ炠��H

�u�a���v�Ɓu�����v�Ƃ����ꂪ����܂��B��s��M���A�M�g�A�J���́u�a���v�ł��B

�䂤�����s�́u�����v*�Ƃ������̂��[���Z�����Ă��܂����疢�����̖��̂��g���Ă��܂����A��s�ȂǂƓ��l���a���ی��@�\�ɂ��ۏ��ƂȂ��Ă��܂��B

�䂤�����s�̂ق��AJA�o���N�i�_�Ƌ����g���E�j�AJF�}�����o���N�i���Ƌ����g���j�Ȃǂ��u�����v�ł��B�ł�JA�o���N�AJF�}�����o���N�������ی��@�\�i�_���Y�Ƌ����g�������ی��@�\�j�ɂ��ۏł��B����s�̕�́A�_�ђ������ɂ͑S����s����́u������v�ł��B�䂤�����s�͑O�q���܂����悤�Ɂu�������v�ł��B

�a���������������悤�Ȃ��̂ł����A��������Č����̂ł������u�a���͋�s��M���Ȃǂɗa���������ŁA�����͂䂤������JA�o���N�Ȃǂɗa���������v�ł��B

�䂤�����s�̒����̎��

��Ő\���܂����悤�ɂ䂤�����s�́u�a���v�ł͂Ȃ��u�����v�Ƃ������S���i�Ɏg���Ă��܂��B

�䂤�����s�̒������i

- �ʏ풙��

- �ʏ풙��

- �ʏ풙�~����

- ��z����

- ��z����

- �S�ے�z����

- �����ϗ���z����

- �������

- �������

- �S�ے������

- �����ϗ��������

- �����ꊇ���^�������

- �j���[�����������

- ���`����

- ���Y�`����z����

- ���Y�`���N����z����

- ���Y�`���Z���z����

�䂤�����s�̃��[���A���ꂩ��

������a����A���̈�����̂������A��Ƃ�l�֗�����t���đ݂��t����̂��A�ӂ��̋�s�ł��B�a����Ηa���҂�(���ׂȂ���)���q��t���܂��i���ϗp�a���Ȃǂ͕ʂƂ��āj�B����݂͑���������̗��v��a���������̉^�p�Ȃǂ̎��v�����邩��ł��邱�Ƃł��B

���Ă��X�֒����̎���́A�W�܂��������͓���@�l�ȂǍ��̎��Ǝ����Ƃ��Ďg���Ă��܂����B���̎g�r���s�����ł�������A���ʂ���������ŋ��ŕ�U���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃǔᔻ������܂����B���ꂪ���c���ɂȂ���傫�ȗ��R�ł����B���c���ɂȂ���w350���~���̖c��Ȏ��������łȂ����ԂŗL���Ɋ��p�����悤�ɂȂ�܂��x�Ƃ���������Ă��܂����B

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/yuseimineika/pamphlet/0412/01.html

�䂤�����s�͖��Ԃ̋�s�A����ӂ��̋�s�ɂȂ����킯�ł�����A�a�����������̉^�p�͎��猈�肵�܂��B

�Ƃ��낪�A����܂��䂤�����s�ɂ͎��O�̃��[�����i������܂���ł����B�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�Z��[���ɂ��Ă����s�i�\�j�[��s�ƐV����s�j�̏Z��[���̑㗝�Ɩ�������Ă���ɂ����܂���B�u�ӂ��̋�s�v�ł���̂Ȃ�Ǝ��̃��[���������Ă�������ׂ����Ƃ������܂��B

�挎�i2020�N12���j�Z��[���u�t���b�g35�v�̔F�\�����������Ƃ́A���ɂ������������܂����B���N2021�N5���ȍ~�ɂ͂䂤�����s�̏Z��[�����o�ꂷ�錩���݂ł��B ���烍�[���ɂ��Ă͂܂����̘b���͂���܂���B

�䂤�����s�͂Ȃɂ��֗��H

�䂤�����s�����͑S���ǂ��ɂ��BATM�͍����ő�

�䂤�����s�̑����͖�2��4,000�ƑS�s���{���ɂ��܂Ȃ�����܂��BATM�͍����ő��̖�3��2,000�ł��B�ʏ�a���͖�1��2,000���̌�����������A�����c����183���~�B(2020�N3��)

�����̐����AATM�ݒu�䐔���A����s�Ɣ�ׂđ傫�������Ă��܂��B�n���ɂ��Ă��A�����o����ł�����������ꗘ�p�ł��闘�ւ�������A���q�Ƃ̐ړ_�������Ƃ����܂��傤�B�X�֒������ォ��́A�n��ł̗��ւ���M�p�������p���ł���̂�������܂���B

�䂤�����s��ATM

�䂤����ATM�ł̗a����E���߂��͓y�E���E�x�����܂�365�������ł��B���̓_�ɂ����đ��̋�s��藘���������Ƃ�����ł��傤�B�g���鎞�ԑт́A�䂤�����s�E�X�Ǔ��ɐݒu���Ă���ATM�ƁA�t�@�~���[�}�[�g���ɐݒu���Ă��鏬�^ATM�ŏ����قȂ�܂��B

���䂤�����s�E�X�Ǔ��ɐݒu���Ă���ATM�F�����E�y�j��0�F05�`23�F55�A���j���E�x��

���t�@�~���[�}�[�g���ɐݒu���Ă��鏬�^ATM�F����0�F05�`23�F55

�䂤����̃L���b�V���J�[�h�ŃC�[�l�b�g�}�[�N��ATM�𗘗p����ꍇ�́A�ȉ��̎��ԑт̗a����E���߂��͖����ł����A�����ȊO��220�~�̎萔����������܂��B�i2021�N1�����݁j

���C�[�l�b�g�}�[�N�̂���ATM

���p�ł��鎞�ԑ�0:05�`23:55(��3���j����7:00�`)

����:8��45���`18���܂�����

�y�j:9���`14���܂�����

���j�E�x���E1��2���E1��3��:220�~

*�ݕt���𗘗p���̒ʏ풙���ւ̗a���A�ݕt�����p�����߂��́A�����̎��ԑт������A�萔����1��ɂ�110�~

�䂤�����sATM����

��ATM�𗘗p���Ă䂤��������ԁi�䂤�����s�̑����������m�j�ő�������ꍇ�̎萔��

�E�d�M�U��1���������F100�~�i*�ȑO�͌�1��萔��������2��ڈȍ~��123�~�ł����B2020�N4���ɕύX�ɂȂ�܂����B�j

�䂤��������Ԃ̑��������ł�146�~�ł��B

�u�䂤����_�C���N�g�v�Ȃ猎5��܂Ŏ萔�������i���������j�B6��ڈȍ~��100�~�B

���p���邱�Ƃ����������䂤����_�C���N�g���g�N�ł��B�u�䂤����_�C���N�g�v�̓p�\�R���A�X�}�[�g�t�H���A�g�ѓd�b�𗘗p���ăC���^�[�l�b�g��Ŏ�����s���T�[�r�X�ł��B

���䂤�����s ���s�֑��������i1���ɂ��j

| �戵���e | ���� | ||

|---|---|---|---|

| �U�����z | |||

| 5���~���� | 5���~�ȏ� | ||

| �U�� | ���� | 660�~ | 880�~ |

| ATM | 220�~ | 440�~ | |

| �䂤����_�C���N�g | 220�~ | 440�~ | |

| �䂤����a�����_�C���N�g | 220�~ | 440�~ | |

| �����U�� | 550�~ | 770�~ | |

�o�T�Fhttps://www.jp-bank.japanpost.jp/ryokin/rkn_sokin.html#furikomi

�䂤�����s�ɂ́A�u�X�ǂ̒�z�����v������

��s�ň��̊��Ԃ�����a����Ȃ��u����a���v������܂��B�䂤�����s�̏ꍇ�́u��������v�Ƃ������̂ɂȂ�܂��B

�܂��A�䂤�����ɂ��u���z�����v�Ƃ������i������܂��B����͗a��������̐��u���Ԍo�ߌ�͐������߂����ł���A�����^�p�̒���������ł��B

���c���O���u��z�X�֒����v�Ƃ������ł����B1980�N4������11���ɂ����ẮA�ߋ��ō��ƂȂ�u8%�v���̗����ŕ]���ɂȂ�܂����B

�̂قǂ̗����ɂ͓���y�т܂��A�u��z�����v�́u��z�X�֒����v�̏��i���������p���ł��܂��B�䂤�����s�Ǝ��̏��i�ƌ����܂����A�����Ă����Έꕔ�̋��Z�@�ւɂ���u���u�^����a���v���߂����̂�������܂���B

���܁A�䂤�����s�̒�z�����͎��̎�ނ�����܂��B

- ��z�����F�a���̓�����N�Z����6�����o�ߌ�͕��߂����R�B10�N�Ԕ��N�����ŗ��q���v�Z���邶�����葝�₹�钙���B

- �S�ے�z�����F�ʏ풙���̎c�����s�������ꍇ�A���̒�z������S�ۂɎ����I�ɑݕt����������́B

- �����ϗ���z�����F�ʏ풙�����玩���I�E����I�ɐςݗ��Ă��z�����B

�䂤�����s�̎����ϗ��E��������Ǝ����ϗ��E��z�������ׂ��\�ł��B��

⇆�\�̓X�N���[���i�X�}�z�j

|

�����ϗ� |

�����ϗ� |

�����ꊇ���^ |

|

|---|---|---|---|

| �T�v�E���� |

���ʏ풙�����玩���I�E����I�ɐςݗ���

1.�ʏ풙�����玩���I�E����I�Ɏw����z�� |

���ʏ풙�����玩���I�E����I�ɐςݗ���

1.�ʏ풙�����玩���I�E����I�Ɏw����z�� |

���ʏ풙�����玩���I�E����I�ɗa����

1.�ʏ풙�����玩���I�E����I�ɋ��z�� |

| �a������ |

6�����ȏ� |

3�����A6�����A1�N�A2�N�A3�N�A4�N�A5�N�A |

�ϗ������� |

| �ϗ����@ |

���������z��ςݗ��Ă���@�� |

�������z��ςݗ��� | |

| 1����̐ϗ����z |

1,000�~�ȏ�i1,000�~�P�ʁj |

||

| �ϗ��Ċ��ԁE�� |

�ŏ��̐ϗ�������6�N�ȓ��Ŏw�� |

�ŏ��̐ϗ�������1�N�ȏ�3�N�ȓ� |

|

| �ϗ��� |

��ʌ��Ɠ��ʌ��̕ʂɎ��R�ɐݒ�ł���B |

||

| ���q | ���N���� |

���a�����Ԃ�3�N�����̂��̂͒P���A |

���a�����Ԃ�3�N�����̂��̂͒P���A |

| �����߂� |

���u���ԓ����ߋ�����K�p |

�a�����ԓ����ߋ�����K�p |

|

|

�a�����Ԍo�ߌ� |

���a��������10�N�o�ߌ�̎戵��

�a��������10�N�o�ߌ�͒ʏ풙���� |

���a�����Ԍo�ߌ�̎戵��

�u�������p���v�i�p���a���j |

���ϗ����Ԗ�����i�����ꊇ�����j�̎戵��

�ϗ����Ԗ�����i�����ꊇ�����j�ɁA |

��2021�N�P�����݁B �ڂ����͂�����ł��m�F��������?�o�T:https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/chokin/teigaku/kj_cho_tg_index.htm